Les 5, 6 et 7 avril 1612, des centaines de Parisiens se rassemblent dans le Marais afin d’assister aux fastueuses festivités données à l’occasion du double mariage du jeune Louis XIII avec l’Infante d’Espagne, future Anne d’Autriche, et de madame Elisabeth, sœur du roi, avec l’Infant Philippe IV.

L’écrin au sein duquel se déroulent ces réjouissances est grandiose : c’est la toute nouvelle « Place Royale » (actuelle Place des Vosges) qu’on inaugure, après plusieurs années de travaux.

Tout commence en effet en 1605. Henri IV, premier roi Bourbon, décide de bâtir, à la place d’un marché aux chevaux et des ruines du vieux palais des Tournelles, une fabrique de soieries.

Cette « manufacture », comme d’autres créées alors par la couronne, a pour but d’affranchir la France des importations étrangères qui ont afflué au siècle précédent, sous la « Renaissance ».

Un premier projet est lancé : au nord de la place actuelle, douze pavillons doivent être édifiés pour accueillir la manufacture mais également ses ouvriers.

Pour la circonstance, le roi est allé quérir le savoir-faire de soyeux italiens qui s’installent donc ici, le long d’une rue nouvelle (aujourd’hui l’axe rue de l’Echarpe / rue du Pas-de-la-Mule), elle-même bordée d’une galerie couverte abritant boutiques et ateliers.

En 1607, le projet d’origine est modifié. Henri IV souhaite doter sa capitale d’une nouvelle place et le Marais d’un nouvel « épicentre » où unité et symétrie doivent dominer.

On définit alors un vaste quadrilatère et, sur ses quatre côtés, on élève trente-six pavillons identiques – sauf deux, plus imposants : le « pavillon du roi », ouvrant sur la rue de Birague et le « pavillon de la reine », qui lui fait face -, des pavillons, dit-on alors, qui « n’ont aucun lieu en toute la chrétienté qui leur puisse être comparé ».

Et le fait est qu’à l’époque, aucune autre place en Europe ne peut rivaliser en proportions et en aspect avec la « Place Royale » d’Henri IV : les façades, harmonieuses, sont construites en briques et pierre, les hauts toits sont en ardoise ; l’idée de la galerie couverte et commerçante de la manufacture est également reprise, cette fois sur tout le périmètre de la place.

On peut ainsi, chose rarissime alors, se promener ou « faire des courses » à l’abri de la pluie et sans marcher dans la boue…

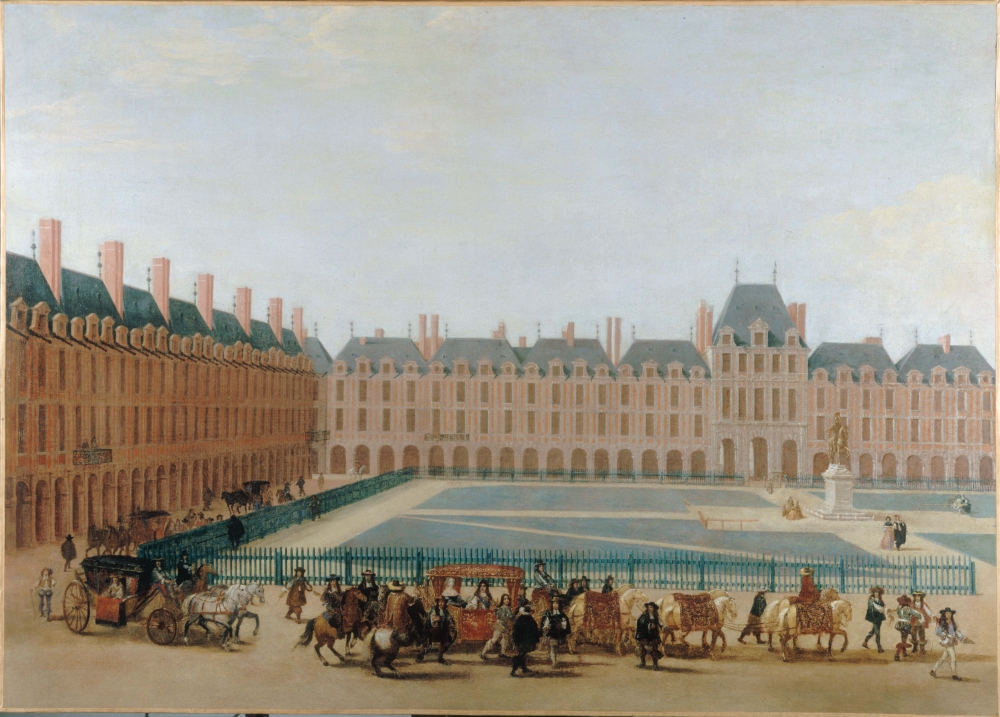

Le « Roman des chevaliers de la gloire », grand carrousel donné place Royale du 5 au 7 avril 1612. À l’occasion du mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche.

Anonyme, XVIIe siècle, Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Vers 1612, Huile sur bois.

L’inauguration de 1612 est l’occasion de faire découvrir au peuple, aux ambassadeurs étrangers, aux cours d’Europe, la magnificence de « la Place » comme on dit alors, comme s’il n’y en avait désormais qu’une à Paris qui vaille le déplacement.

Henri IV n’est malheureusement plus là pour assister aux réjouissances. Assassiné par Ravaillac, il meurt en 1610 et c’est la régente Marie de Médicis et le jeune Louis XIII qui recueillent les ovations des spectateurs. A l’arrivée de la reine et du souverain, les canons de la Bastille tonnent.

Le cortège royal, interminable et chamarré, entre par la rue de Birague et défile sur la place : les jeunes mariés sont acclamés ; depuis les fenêtres des pavillons et même depuis les toits où certains se sont installés, on salue les grands personnages de l’Etat, on admire leurs habits de soie, d’or et de pierreries, on applaudit le « carrousel » des cavaliers, des soldats et des mousquetaires.

Transformée en une gigantesque scène de théâtre, la place est bordée d’estrades, tendues de velours par endroits et pavoisées. Des constructions éphémères ont été édifiées ici et là, des fontaines de vin également.

Trois jours durant, cour et peuple se côtoient, s’amusent, ripaillent. Les cavalcades, les fanfares, les tournois, les défilés se succèdent. Le soir venu, des feux d’artifice embrasent le ciel parisien.

La fête à peine passée, le lieu est, aussitôt, « à la mode » (au point que Corneille en tire même une pièce : « La Place Royale » !) Il le restera tout au long du XVIIe siècle. Derrière les façades, les grandes familles du royaume ont aménagé de somptueux hôtels particuliers.

Nobles, financiers, ministres, gens de lettres sont installés ici, ou, à défaut, à proximité, dans les rues avoisinantes. Ce sont les grandes heures du Marais, ponctuées d’ailleurs d’autres fêtes mémorables, comme celle organisée en 1656 pour accueillir la reine Christine de Suède ou celle de 1660, célébrant l’arrivée de Marie-Thérèse à Paris.

Anonyme, Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Vers 1655, Huile sur toile.

Au XVIIIe, les choses évoluent. Le déclin est amorcé. L’aristocratie préfère habiter de nouveaux quartiers comme le faubourg Saint-Honoré ou, sur la rive gauche, Saint-Germain-des-Prés. Seules quelques familles anciennes demeurent, balayées bientôt par les événements de 1789.

Sous la Révolution, les « ci-devant » désertent la place et partent en émigration ; leurs hôtels sont confisqués. Sur l’esplanade, gardes nationaux et soldats remplacent les promeneurs.

Le lieu évidemment change aussi de nom : désormais, la place est dite « de l’Indivisibilité [de la République] ». Elle le restera jusqu’à la fin du siècle, avant de devenir « des Vosges » en 1800, par l’entremise de Bonaparte.

Cette année-là en effet, le « 1er Consul » annonce qu’il donnera à la place le nom du département français qui, le premier, aura payé ses impôts à l’Etat. Les Vosges se distinguent par leur zèle : la « place des Vosges » est ainsi décrétée.

« Royale » à nouveau sous la Restauration et, plus curieusement, sous le Second Empire, elle reprendra toutefois son appellation napoléonienne avec la IIIe République. C’est sous ce vocable qu’habitants et touristes la connaissent depuis. Aux dernières nouvelles, il n’est pas prévu qu’elle change de nom à nouveau…

POUR LES PASSIONNÉS D’HISTOIRE

Nos musées préférés dans le Marais

Découvrez les musées incontournables du Marais à Paris, allant du Musée Cognacq-Jay avec son art du XVIIIe siècle au célèbre Musée Picasso, en passant par la Maison européenne de la photographie et la Fondation Henri Cartier-Bresson pour un voyage culturel unique au cœur de la capitale.

Le marché des Enfants Rouges, tout le monde l’aime

Des restaurants, des marchands, un magasin de photos, une librairie… Ainsi se présente, le Marché des enfants Rouges, unique en son genre dans le Marais et sa capitale parce qu’il est le seul à proposer une offre de restauration aussi variée et qualitative.

Le quartier juif du Marais à Paris

Dès le XIIIe siècle, le Marais abrite une communauté juive qui s’y maintient jusqu’à son expulsion au XIVe siècle. Fuyant la misère et les persécutions, les juifs des pays de l’Est et ceux de l’Alsace s’y installent au XIXe siècle. Autour de la rue des rosiers et de la place Saint-Paul rebaptisée Pletz…

EN CE MOMENT SUR LE MARAIS MOOD

24 heures dans le Marais – Les lieux essentiels à visiter

24 heures dans le Marais – Les lieux essentiels à visiter

La forêt en carton à la Galleria Continua

La Galleria Continua, c’est sur huit cent mètres carrés une salle d’exposition, un café, une librairie et une épicerie. Cette galerie italienne qui prospère en Toscane et à Rome a ouvert à Paris en 2021. Elle expose actuellement les œuvres de Eva Jospin, fille de Lionel, pour la première fois dans cette galerie du Marais.

14 juillet : où voir la flamme olympique dans le Marais

Douze jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024, la flamme olympique traversera Paris de long en large pendant deux journées, n’oubliant aucun arrondissement, les 14 et 15 juillet. Elle arrivera dans le Marais le 14 juillet dans l’après-midi à partir de 16 heures environ et jusqu’à 16h46 précises.